Abschlussprüfungen markieren für viele junge Menschen in Deutschland einen entscheidenden Wendepunkt: Sie sind das Tor zu neuen Bildungswegen, zum Einstieg in Ausbildung oder Studium und oft auch das Sprungbrett in den Beruf. Doch was steckt eigentlich hinter dem Begriff „Abschlussprüfung“? Wie laufen diese Prüfungen ab, welche Herausforderungen und Trends prägen sie – und wie beeinflussen sie deine Chancen auf dem Arbeitsmarkt? Ein umfassender Blick hinter die Kulissen eines zentralen Elements im deutschen Bildungssystem.

Definition & Bedeutung: Was sind Abschlussprüfungen und warum sind sie so wichtig?

Abschlussprüfungen sind formalisierte Leistungsüberprüfungen, die am Ende eines Bildungsgangs stehen und den erfolgreichen Abschluss bescheinigen. Sie finden in ganz unterschiedlichen Kontexten statt: in der Schule, während der beruflichen Ausbildung, im Studium oder im Rahmen von Weiterbildungen. Zu den bekanntesten zählen das Abitur, die IHK- oder HWK-Abschlussprüfung, die Gesellenprüfung, der Bachelor- oder Masterabschluss sowie Zertifikatsprüfungen in der beruflichen Weiterbildung.

Diese Prüfungen erfüllen im deutschen Bildungssystem gleich mehrere Funktionen. Sie sind einerseits Nachweis für erworbene Kompetenzen und Wissen, andererseits dienen sie als Eintrittskarte für den nächsten Bildungsabschnitt oder den Arbeitsmarkt. Ohne bestandene Abschlussprüfung ist der Zugang zu vielen Berufen, Studiengängen oder weiterführenden Qualifikationen nicht möglich. Für Unternehmen und Hochschulen sind sie ein zentrales Auswahlkriterium, um Bewerber:innen zu vergleichen und einzuschätzen.

Darüber hinaus strukturieren Abschlussprüfungen die Bildungsbiografie: Sie setzen klare Ziele, geben Orientierung und sind oft Anlass für intensive Auseinandersetzung mit den eigenen Stärken und Schwächen. Für dich als Prüfling sind sie nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine Gelegenheit, dich selbst zu beweisen und Weichen für die Zukunft zu stellen.

Struktur & Ablauf: Wie unterscheiden sich Abschlussprüfungen in Schule, Ausbildung, Studium und Weiterbildung?

Abschlussprüfungen sind so vielfältig wie das deutsche Bildungssystem selbst. In der Schule begegnen dir verschiedene Arten von Abschlussprüfungen – vom Hauptschulabschluss über den Mittleren Schulabschluss (Realschule, MSA) bis hin zum Abitur. Die Prüfungen bestehen meist aus schriftlichen und mündlichen Teilen. Beim Abitur etwa werden in der Regel vier bis fünf Fächer geprüft, wobei die Gewichtung und die Auswahl der Prüfungsfächer je nach Bundesland variieren. Die schriftlichen Prüfungen finden an zentral festgelegten Terminen statt, gefolgt von mündlichen Prüfungen oder Präsentationsprüfungen.

In der beruflichen Ausbildung sind die Abschlussprüfungen meist zweigeteilt: Zunächst gibt es eine Zwischenprüfung, die den Lernfortschritt überprüft, und am Ende die eigentliche Abschlussprüfung. Diese besteht aus einem schriftlichen und einem praktischen Teil. Die Industrie- und Handelskammern (IHK) oder die Handwerkskammern (HWK) sind für die Organisation und Durchführung verantwortlich. Die praktische Prüfung kann aus Arbeitsproben, dem Anfertigen eines Werkstücks oder einem Fachgespräch bestehen.

Im Studium sind Abschlussprüfungen noch vielfältiger. Der Bachelor- oder Masterabschluss setzt sich meist aus mehreren Modulprüfungen und einer abschließenden wissenschaftlichen Arbeit (Bachelor- oder Masterarbeit) zusammen. Hinzu kommen oft mündliche Prüfungen, Kolloquien oder Präsentationen. Hochschulen und Fachhochschulen legen die Prüfungsmodalitäten fest, wobei es zunehmend auch digitale Prüfungsformate gibt.

Auch in der Weiterbildung spielen Abschlussprüfungen eine wichtige Rolle – etwa bei Aufstiegsfortbildungen wie dem Meister, Fachwirt oder Betriebswirt. Hier sind die Prüfungen oft an die Anforderungen der jeweiligen Branche angepasst und werden von Kammern oder Bildungsträgern organisiert.

Die Prüfungsformen sind vielfältig: Neben klassischen Klausuren und mündlichen Prüfungen gibt es praktische Prüfungen, Projektarbeiten, Präsentationen oder sogar Online-Prüfungen. Die Auswahl hängt vom Bildungsweg, dem angestrebten Abschluss und den jeweiligen Fachinhalten ab.

Trends & Entwicklungen: Wie verändern sich Abschlussprüfungen seit 2020?

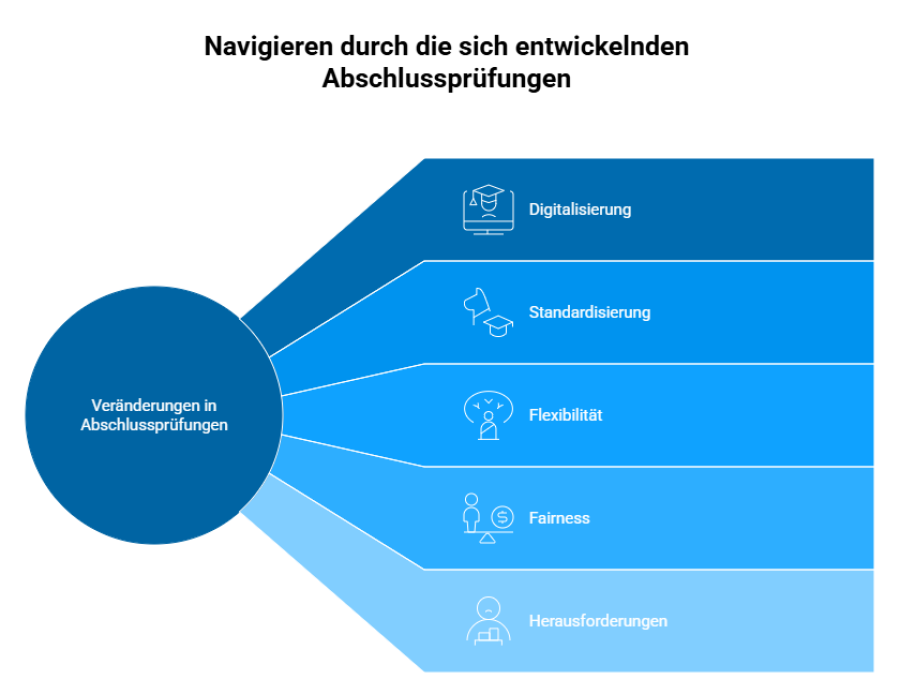

Das Vorgehen bei Abschlussprüfungen ist im Wandel – nicht erst seit der Corona-Pandemie, aber seitdem besonders spürbar. In den letzten Jahren gab es zahlreiche Reformen und Anpassungen, die sowohl die Inhalte als auch die Abläufe betreffen. Ein zentrales Thema ist die Digitalisierung: Immer mehr Prüfungen werden online durchgeführt, digitale Tools unterstützen die Organisation und Bewertung. Hochschulen setzen verstärkt auf Online-Klausuren, digitale Abgabe von Abschlussarbeiten und sogar KI-gestützte Bewertungssysteme.

Auch die Standardisierung und Vergleichbarkeit von Prüfungen stehen im Fokus. Im Bereich des Abiturs haben sich die Bundesländer auf gemeinsame Bildungsstandards in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen geeinigt. Dennoch bleibt die konkrete Ausgestaltung Ländersache – was immer wieder zu Debatten über die Vergleichbarkeit der Abschlüsse führt.

Die Corona-Jahre haben zudem gezeigt, wie flexibel das System auf Krisen reagieren kann. Prüfungen wurden verschoben, Prüfungsformate angepasst und Nachteilsausgleiche für besonders betroffene Schüler:innen und Studierende eingeführt. Die Erfahrungen aus dieser Zeit haben dazu geführt, dass viele Bildungseinrichtungen heute auf hybride oder digitale Prüfungsformate setzen und flexibler auf individuelle Bedürfnisse eingehen.

Ein weiterer Trend ist die Diskussion um Fairness und psychische Belastung. Abschlussprüfungen stehen immer wieder in der Kritik, zu viel Druck zu erzeugen und soziale Ungleichheiten zu verstärken. Gleichzeitig gibt es Bestrebungen, Prüfungen individueller zu gestalten, alternative Prüfungsformen zuzulassen und mehr Wert auf Kompetenzen statt auf reines Faktenwissen zu legen.

Herausforderungen & Kritik: Wo liegen die Probleme – und wie erleben Prüflinge die Prüfungszeit?

Trotz aller Reformen und Innovationen bleiben Abschlussprüfungen eine große Herausforderung – für Prüflinge ebenso wie für Bildungseinrichtungen. Ein zentrales Problem ist die mangelnde Vergleichbarkeit zwischen Bundesländern und Bildungsgängen. Während in einigen Ländern zentrale Prüfungen und einheitliche Aufgabenstellungen Standard sind, setzen andere auf dezentrale Formate oder lassen den Schulen mehr Freiheiten. Das führt dazu, dass Abschlüsse mitunter unterschiedlich bewertet werden – mit direkten Auswirkungen auf Studien- und Berufschancen.

Auch die Vielfalt der Bildungsgänge erschwert die Vergleichbarkeit. Ob Abitur, Fachhochschulreife, IHK-Abschluss oder Gesellenprüfung: Die Anforderungen und Prüfungsformate unterscheiden sich teils erheblich. Für Arbeitgeber wird es dadurch schwieriger, die Leistungen von Bewerber:innen objektiv einzuschätzen.

Für die Prüflinge selbst ist die Abschlussprüfung eine Zeit hoher Belastung. Prüfungsangst, Leistungsdruck und die Angst vor dem Scheitern sind weit verbreitet – besonders, da das Prüfungsergebnis oft weitreichende Konsequenzen für die weitere Bildungs- und Berufsbiografie hat. Studien zeigen, dass soziale Herkunft, familiäre Unterstützung und Zugang zu Lernressourcen einen erheblichen Einfluss auf den Prüfungserfolg haben. Wer aus bildungsfernen Haushalten stammt oder mit finanziellen Schwierigkeiten kämpft, hat es oft schwerer, sich optimal vorzubereiten.

Bildungseinrichtungen stehen vor der Herausforderung, faire und transparente Prüfungsbedingungen zu schaffen. Sie müssen Nachteilsausgleiche für benachteiligte Gruppen anbieten, Prüfungsformate an die Lebensrealität der Prüflinge anpassen und gleichzeitig hohe Standards sichern. Die Digitalisierung bietet hier Chancen – etwa durch barrierefreie Prüfungsformate oder individuelle Zeitfenster –, stellt aber auch neue Anforderungen an Technik, Datenschutz und Chancengleichheit.

Auswirkungen & Perspektiven: Wie wichtig sind Abschlussprüfungen für den Berufseinstieg – und wie sieht ihre Zukunft aus?

Abschlussprüfungen sind nach wie vor ein zentrales Auswahlkriterium für den Übergang in Ausbildung, Studium oder Beruf. Das Abitur öffnet die Tür zur Universität, die IHK-Prüfung ist Voraussetzung für viele Ausbildungsberufe und der Bachelorabschluss ist das Ticket für den Einstieg in zahlreiche Branchen. Arbeitgeber achten bei Bewerbungen auf die Abschlussnote, aber auch auf die Art des Abschlusses, die Prüfungsfächer und Zusatzqualifikationen.

Allerdings ist der Einfluss der Abschlussnote auf den beruflichen Erfolg nicht immer so groß, wie viele befürchten. In vielen Branchen zählen heute auch praktische Erfahrungen, Soft Skills und persönliche Motivation. Gerade bei Bewerbungen um Ausbildungsplätze oder duale Studiengänge werden neben den Noten auch Praktika, ehrenamtliches Engagement und individuelle Stärken berücksichtigt.

Die Zukunft der Abschlussprüfungen ist offen – aber geprägt vom Wandel. Die Digitalisierung wird weiter an Bedeutung gewinnen: Online-Prüfungen, automatisierte Bewertung und digitale Zertifikate könnten klassische Prüfungsformate ergänzen oder sogar ablösen. Gleichzeitig wächst der Druck, Prüfungen individueller, kompetenzorientierter und fairer zu gestalten. Alternative Prüfungsformen wie Portfolio-Arbeiten, Projektpräsentationen oder kontinuierliche Leistungsnachweise könnten an Bedeutung gewinnen.

Für dich als Absolvent:in bleibt die Abschlussprüfung ein wichtiger Meilenstein – aber nicht das einzige Kriterium für deinen beruflichen Erfolg. Die richtige Vorbereitung, der Blick für eigene Stärken und die Bereitschaft, dich weiterzuentwickeln, sind mindestens ebenso wichtig wie die Note auf dem Abschlusszeugnis. Unternehmen und Hochschulen suchen zunehmend Persönlichkeiten, die mehr mitbringen als reines Prüfungswissen: Teamfähigkeit, Kreativität, Eigeninitiative und die Fähigkeit, sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Abschlussprüfungen als Schlüssel – aber nicht als alleiniger Maßstab

Abschlussprüfungen sind aus dem deutschen Bildungssystem nicht wegzudenken. Sie strukturieren Bildungswege, schaffen Vergleichbarkeit und öffnen Türen – aber sie sind auch mit Herausforderungen und Kritik verbunden. Die Digitalisierung und gesellschaftliche Veränderungen sorgen dafür, dass Prüfungsformate und Bewertungskriterien im Wandel sind. Für dich heißt das: Die Abschlussprüfung bleibt wichtig, aber sie ist nur ein Teil deiner persönlichen und beruflichen Entwicklung. Nutze sie als Chance, aber verliere nicht aus dem Blick, dass dein Weg danach erst richtig beginnt.