Jobrotation (oder auch Job Rotation), also das geplante, zeitlich begrenzte Wechseln von Mitarbeitenden zwischen Aufgaben, Abteilungen oder Standorten, ist mehr als nur ein Trend. In Zeiten des Fachkräftemangels, der digitalen Transformation und des steigenden Drucks auf Agilität gewinnt diese Personalentwicklungsmaßnahme massiv an Bedeutung: Sie kann helfen, Skills intern schneller aufzubauen, die interne Mobilität zu fördern und das Risiko personeller Abhängigkeiten zu senken. Gleichzeitig ist Jobrotation kein Allheilmittel: Richtig gemacht, kann sie ein Turbo für Motivation, Lernkultur und Organisation werden; falsch gemacht kann sie Zeit, Geld und Vertrauen kosten.

Was ist Jobrotation?

Jobrotation bezeichnet den geplanten Wechsel von Beschäftigten zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen, Aufgabenbereichen oder Funktionen innerhalb eines Unternehmens – meist für einen definierten Zeitraum. Ziel ist nicht unbedingt eine Beförderung, sondern das breite Aufbauen von Kompetenzen, der Wissenstransfer und die Erhöhung organisatorischer Flexibilität. Wichtige Abgrenzungen sind:

Job Enlargement: Du erhältst zusätzliche Aufgaben innerhalb deiner jetzigen Rolle – mehr Quantität, gleiche Verantwortlichkeit.

Job Enrichment: Deine Aufgaben werden inhaltlich anspruchsvoller, mit mehr Autonomie und Verantwortung – also eine Vertiefung.

Job Rotation: Du wechselst temporär zwischen Rollen/Abteilungen – Quervernetzung und Perspektivwechsel stehen im Vordergrund.

Historische Entwicklung und Verbreitung

Jobrotation ist kein neues Konzept: In der Industrie wurden schon früh rotierende Arbeitspläne eingesetzt, etwa zur Reduktion einseitiger körperlicher Belastung oder zur Ausbildung von Allroundern. Mit der zunehmenden Spezialisierung im 20. Jahrhundert gingen viele Unternehmen wieder in Richtung klar definierter Stellenprofile. Seit den 2000er-Jahren und insbesondere seit der Digitalisierung und dem Fachkräftemangel erlebt die Jobrotation ein Revival: Große Konzerne (insbesondere in Technik, Bankwesen und IT) binden Rotation in Graduate- und Leadership-Programme ein und KMU nutzen die Rotation, um knappes Fachwissen zu verbreitern. In Deutschland ist die Methode besonders relevant, weil duale Ausbildungssysteme und tarifliche/mitbestimmungsrechtliche Regelungen die interne Mobilität strukturieren.

Ziele und Nutzen

Für Arbeitgeber: Flexibilität, Wissenstransfer, Risikomanagement

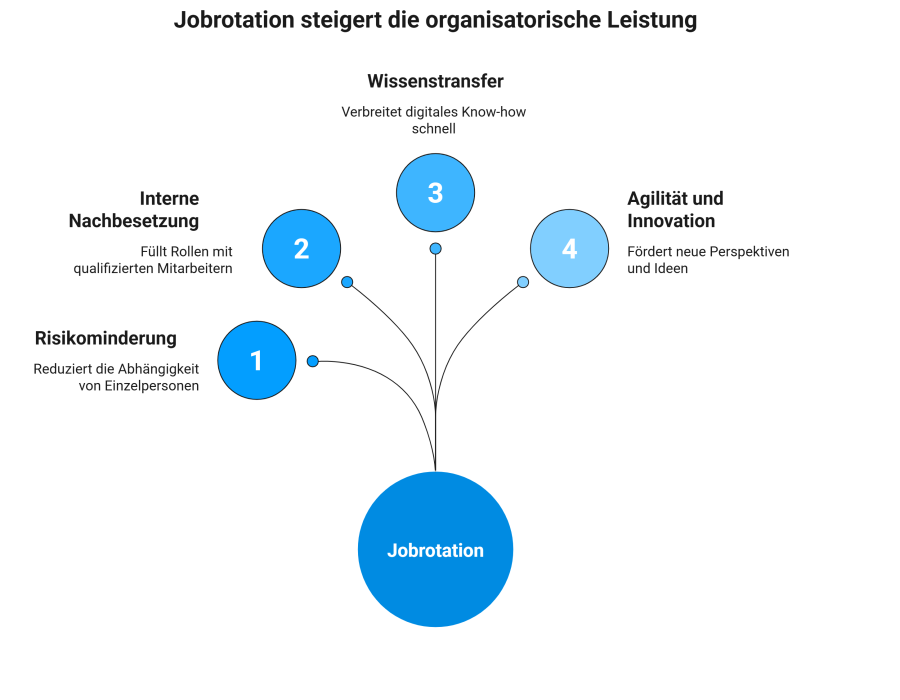

Wenn du als Personaler oder Führungskraft Jobrotation strategisch einsetzt, erreichst du mehrere Ziele gleichzeitig:

- Reduktion von menschlichen Risiken: Wenn nur eine Person das Wissen einer kritischen Funktion hat, bist du verwundbar. Rotation schafft mehrere Wissensträger und senkt damit Ausfallrisiken.

- Bessere interne Nachbesetzung: Rollen lassen sich intern besetzen, weil mehr Mitarbeiter die nötigen Fertigkeiten und Kontextkenntnisse haben. Das spart Rekrutierungskosten und verkürzt Time-to-fill.

- Schnellerer Wissenstransfer bei Veränderungen: Beim Umstieg auf neue Technologien oder Prozesse (z. B. Cloud, Automatisierung) hilft Rotation, digitales Know-how abteilungsübergreifend zu verbreiten.

- Förderung von Agilität und Innovationsfähigkeit: Mitarbeitende mit breitem Perspektivverständnis sehen Schnittstellen und Optimierungspotenziale schneller, was optimal für Prozessinnovationen ist.

Die Forschung zeigt, dass Jobrotation positive Effekte auf Flexibilität und Lernfähigkeit haben kann. Diese Effekte sind allerdings heterogen und stark abhängig von Gestaltung und Kontext. Eine große Meta-Analyse, die verschiedene Studien kombiniert hat, fand signifikante Zusammenhänge zwischen Rotation und Faktoren wie Arbeitszufriedenheit, organisatorischem Commitment, beruflichem Erfolg und Arbeitsflexibilität, allerdings sind die Effekte auf Produktivität und physische Gesundheit weniger deutlich. Das heißt: Die Chancen sind real, aber kein Automatismus.

Für Arbeitnehmer: Lernmöglichkeiten, Motivation, Karriereentwicklung

Für dich als Mitarbeitenden kann Rotation sehr attraktiv sein:

- Schnelles Skill-Building: Du erwirbst neben fachlicher Expertise auch Prozesswissen und Kenntnisse im Stakeholdermanagement und oft auch in technischen oder digitalen Tools.

- Motivation durch Abwechslung: Routinebedingter Bore-out wird reduziert; viele Mitarbeitende erleben Rotation als Motivationsbooster, weil sie Verantwortung und Lernkurven erleben.

- Karriereoptionen: Durch einen breiteren Erfahrungsschatz wirst du für Führungs- oder Spezialistenrollen interessanter. Manche Rotationsprogramme sind explizit Talentepools für künftige Leader.

- Marktfähigkeit: Intern gewonnene neue Skills steigern auch deine externe Employability – ein Argument, das Unternehmen manchmal skeptisch sehen, das für dich aber ein persönlicher Gewinn sein kann.

- Wichtig: Die positiven Effekte sind größer, wenn Rotationen mit klaren Lernzielen, Mentoring und Feedback begleitet werden. Ohne diese Begleitung können Frust, Unsicherheit und Stress entstehen.

Risiken und Herausforderungen

Einarbeitungsaufwand und Kosten

Jedes Mal, wenn Mitarbeitende eine neue Rolle übernehmen, entstehen Kosten: direkte Trainingskosten, die Zeit erfahrener Kollegen, welche die Einarbeitung übernehmen, und Produktivitätsverluste während der Lernphase. Benchmarks zur Onboarding-Kostenhöhe variieren stark (je nach Branche, Rolle, Unternehmensgröße), aber HR-Studien und Onboarding-Analysen zeigen, dass die durchschnittliche Onboarding- und Trainingskosten mehrere Tausend Euro pro Person betragen können. Opportunitätskosten durch temporären Produktivitätsverlust kommen ebenfalls noch dazu. Unternehmen müssen diese Kosten gegen Einsparungen bei externen Einstellungen und langfristigen Benefits abwägen.

Widerstand von Mitarbeitenden oder Führungskräften

Nicht jede:r will rotieren und die Gründe hierfür können sehr verschieden sein:

- Emotionale Bindung an die eigene Aufgabe oder das Team (soziale Bindungen, Stolz auf Expertise).

- Angst vor Überforderung oder Karriereknick, wenn eine Rotation als Degradierung empfunden wird.

- Führungskräfte, die „ihre“ besten Leute nicht hergeben wollen, weil Talente kurzfristig den Output der eigenen Einheit sichern.

Die Transparenz über Ziele, Dauer, Auswahlkriterien und Rückkehroptionen ist daher essenziell.

Gefahr von Kompetenzverlust oder Demotivation

Rotation kann, wenn sie unsystematisch oder zu häufig eingesetzt wird, dazu führen, dass Mitarbeitende sich nie wirklich tief in eine Rolle einarbeiten. Das kann zu oberflächlichen Kenntnissen statt echter Expertise führen. Bei Spezialfunktionen (z. B. bestimmte regulatorische Rollen, hochkomplexe technische Aufgaben) ist Rotation oft ungeeignet oder nur in sehr behutsamer Form möglich. Zusätzlich kann ständige Unsicherheit über den nächsten Einsatz demotivierend wirken. Kurz gesagt: Tiefe vs. Breite muss bewusst ausbalanciert werden.

Gesundheitliche Aspekte und Ergonomie

Besonders bei körperlich belastenden Tätigkeiten wird Jobrotation oft als Maßnahme gegen einseitige Belastung diskutiert. Die Evidenz ist gemischt: Einige ergonomische Studien sehen Vorteile, andere warnen davor, dass eine schlecht geplante Rotation das Risiko muskulärer Überlastungen erhöhen kann (wenn z. B. Belastungsprofile lediglich verlagert, aber nicht reduziert werden). Wenn Rotation zur Reduktion physischer Belastung eingesetzt wird, muss sie auf gezielten Belastungsanalysen basieren.

Rechtliche und betriebliche Mitbestimmung (Deutschland)

In Deutschland sind personelle Maßnahmen wie eine Versetzung, Umgruppierung oder dauerhafte Aufgabenzuweisung oft mit Mitbestimmungsrechten des Betriebsrats verbunden. Das heißt: Eine flächendeckende Jobrotation kann in Betrieben mit Betriebsrat nicht einseitig durch die Geschäftsführung eingeführt werden. Als Arbeitgeber musst du frühzeitig den Betriebsrat einbinden, klare Betriebsvereinbarungen oder Regelungen aushandeln und ggf. tarifvertragliche Aspekte prüfen. Ohne rechtssichere Einbindung drohen juristische Risiken und Vertrauensverlust.

Chancen und Risiken in der Balance

Jobrotation ist ein kraftvolles Instrument: Sie macht Unternehmen resilienter, beschleunigt internes Lernen und erhöht die Attraktivität als Arbeitgeber. wenn sie durchdacht gestaltet ist. Forschungsergebnisse zeigen positive Effekte auf Zufriedenheit, Flexibilität und Entwicklung, aber die Wirkung auf Produktivität und physische Gesundheit hängt stark von Design, Kontext und Vergleichsbedingungen ab. Kurzfristige Kosten (Einarbeitung, Training) und organisatorische Hürden (Widerstand, Mitbestimmung) sind real, aber planbar. Wenn du Jobrotation einführen willst, beginne klein, miss sorgfältig, binde den Betriebsrat und die Führungskräfte ein, sorge für exzellentes Onboarding und klare Lernziele. Dann kann Rotation nicht nur eine taktische HR-Maßnahme sein, sondern ein strategischer Treiber für das Unternehmen.